Filmtagebuch einer 13-Jährigen #16: 15. Hofbauerkongress

Von Silvia Szymanski // 13. April 2016 // Tagged: Beat, Deutsches Kino, Erziehung in der Ehe, featured, Femme Fatale, Porno, Sanfte Männer, Schlager, Skandinavien, Tapetenhorror, Vergewaltigung, Verwegene Frauen // 1 Kommentar

15. außerordentlicher Kongress des Hofbauerkommandos, Nürnberg, 7. – 10. Januar 2016

„Hallo, ich bin Eros, und ich weiß, was Frauen wollen. Finde es heraus unter eros-nürnberg.de“, sagt ein Mann im Radio rau beim Frühstück in der urigen, böhmischen Pension „Schwänlein“. Mein müder, unbekannter Tischnachbar erhitzt verträumt mit einem Feuerzeug eine zu scharf gekühlte Butterportion. Ein Gast will die Kellnerin schüchtern überzeugen, seine kindlichen Kritzelbilder im Gastraum aufzuhängen. „Da müssen Sie ins Kunstmuseum“, wimmelt sie ihn diplomatisch ab.

„Hallo, ich bin Eros, und ich weiß, was Frauen wollen. Finde es heraus unter eros-nürnberg.de“, sagt ein Mann im Radio rau beim Frühstück in der urigen, böhmischen Pension „Schwänlein“. Mein müder, unbekannter Tischnachbar erhitzt verträumt mit einem Feuerzeug eine zu scharf gekühlte Butterportion. Ein Gast will die Kellnerin schüchtern überzeugen, seine kindlichen Kritzelbilder im Gastraum aufzuhängen. „Da müssen Sie ins Kunstmuseum“, wimmelt sie ihn diplomatisch ab.

Das ist eine geheimnisvolle Gegend hier, beim Kommkino, im Schatten der Stadtmauer. Ich glaube, die Punks bei „Zweithaar Noris“, dem kuriosen Perückenladen in der Unterführung zum Bahnhof, haben an der Stelle schon im Mittelalter gebettelt, und im Frauentorgraben sitzen nackte Mädchen seit der Renaissance in den Fenstern. Alles existiert hier gleichzeitig, dicht gedrängt wie in einer Nussschale.

Auch mein Liebling, das Germanische Nationalmuseum. Der martialische Name täuscht. Es ist eine Perle, die helle, labyrinthische Umbauung einer alten Klosterkirche samt Innenhof, voller schön inszenierter, historischer Kulturschätze. Man verläuft sich und kommt in versteckte, kaum frequentierte Ecken. Als ich ein Kind war, zeigten sich mir in solchen Winkeln manchmal nackte Männer, meist am Wald.

Jetzt senden alle Sender Meinungen zu den Frauenbelästigungen am Kölner Dom. Seltsames Echo, ein bisschen wie die Ursulalegende. Vielleicht hätte ich es auch der Polizei gesagt. Aber die Staatsaktion und Riesenempörung, die daraus wurden, wären mir nicht Recht.

Thriller – Ein unbarmherziger Film (Bo Arne Vibenius, Schweden 1973)

Sie wächst auf dem Lande auf, in diesem sanften, schwedischen Licht. Als Kind wird sie im Wald belästigt, vielleicht mehr als das. Der Mann kommt, als er wegen seiner Verbrechen an ihr abgeführt wird, an ihr vorbei und schenkt ihr entschuldigend, aus verrückter sexueller Verehrung, ein trockenes Stück Laub. Sie mochte ihn, vertraute ihm, doch er war böse. Von nun an sieht sie alle Männer an, als wären sie vielleicht wie er. Und alle Männer schauen zurück mit ungebeten nahen, schmierig überfreundlichen Blicken. Selbst ihr Vater, obwohl er sie liebt und ihr nichts Böses will. Ihr Weltbild formt sich. „Sie wurde danach nie wieder richtig im Kopf“, tratschen die Dorffrauen auf dem Feldweg. Es ist ein staubiger, trauriger Song, eine Prozession eigenwillig ausgesuchter, für sich sprechender Bilder… der Film erzählt mit einer besonderen, schönen, stummen Sprache, was ihm am Herzen liegt.

Ich weiß nicht mehr wie, aber als junger, unwissender Teenager gerät sie in die nächste, große Stadt. Ein Zuhälter macht sich an sie heran. In einem Restaurant bestellt er ungefragt für sie mit: Pfeffersteak, Birne Helene, Kaffee mit Cognac – das galt auch in meinen Kreisen in den Siebziger Jahren als fein. Er macht sie drogensüchtig, sie muss anschaffen. Eine Freierin hat ein schönes, hageres Gesicht und wölfinnenhaft spitze Brüste. Doch auch sie und alle sind böse, quälen und schlagen sie, er sticht ihr ein Auge aus, sie bleibt geduldig.

Die Särge ihrer Eltern werden über eine Feldallee zum Friedhof getragen. Heimlich füttert sie einen versteckten Koffer dick mit dem Geld, das sie dem Zuhälter vorenthält.

Sie ist vielleicht ein Mensch, der die Hoffnung, dass sich irgendwas und –wer noch bessert, nicht leicht aufgibt. Sie schaut sich selber zu. Als wäre ihre Seele aus dem Körper in ein anderes Versteck gesprungen und fragte sich selber, wie lange man so etwas aushält. Sie lässt es geschehen. Doch das bedeutet auch: Sie lässt geschehen, dass es sie wie ein Uhrwerk aufzieht. Sehr spät, lange nach „unerträglich“, beginnt sie, ihr verheertes Innenleben in diesen unwirklich verlangsamten Bluttaten auszudrücken, ihren Protest, und dass sie auch jemand ist.

Sie geht in die Lehre bei einem Schießlehrer, Fahrlehrer, Karatetrainer. Alle sind ernsthafte, sachliche Männer, schauspielerische Laien, die sie mit ungehetzter Natürlichkeit schulen. Keiner sagt ein Wort dazu, dass sie ein Mädchen, fast ein Kind, ist; sie gehen konzentriert darin auf, ihr Handwerk zu vermitteln. Diese Waffe habe sich im 2. Weltkrieg bewährt, wenn er so sagen dürfe, sagt der Schießmeister, ein bärtiger Familienvatertyp, in der dem Film eigenen, schön trocken-neutralen, wenig betonten Synchro. Am Ende können sie ihr nichts mehr beibringen; sie übertrifft ihre Meister, wie jene Märchenheldinnen, die sich zu Zauberern verirrt haben.

In ihrer signalhaften Straßenmädchenmode – Maximantel, hohe Stiefel, Augenklappe – sieht sie dramatisch wie ein Westernkiller aus. Bei ihrer Amokfahrt im geklauten Polizeiwagen purzeln alle Autos, an denen sie wie in einem Slalom vorüberschrappt, von ihrem Weg, explodieren, brennen.

Dieser Film hat etwas grundsätzlich anderes im Sinn als die anderen Rape’n’Revenge-Filme, die ich kenne. Keine Anklage gegen die verkommene Großstadt. Keine grimmige Abrechnung. Stattdessen diese fast mechanische Entladung aufgrund zu großer Qual. Wie bei King Kong. So zeitlos, dass es auch im Mittelalter spielen könnte (Taverniers „Die Passion der Beatrice“ fällt mir ein).

SPOILER. Nach einem Showdown an einem öden, kleinen Hafen – die Schiffstakelagen fungieren als „My Darling Clementine“ Corral-Gatter – ist am Ende nur noch der Zuhälter übrig. Sie erschießt ihn nicht. Sie schießt nur immer wieder in das selbe Loch, die Wunde an seinem Bein. Dann vergräbt sie ihn so, dass nur sein Kopf herausschaut. Auf einmal ist da ein Pferd, ein großer, schwerer Ackergaul. Sie führt ihn behutsam an einem Strick. Windet das Ende dem Mann um den Hals. Stellt das Ross vor einen nicht ohne Gewalt erreichbaren Wassereimer. Und wartet. 9/10

Oliver Nöding über „Thriller“.

Expose me lovely (Armand Weston, USA 1976)

Expose me lovely (Armand Weston, USA 1976)

Frosty (Ras Kean) ist ein klassisch gutaussehender, strahlender amerikanischer Spielfilmmann. Und sanft. Er gibt sich hin. Am schönsten einem glatzköpfigen, sleeken, dunkelhäutigen Mädchen (Yolanda Savalas aka Iminu), das sich faszinierend tänzerisch, aktiv, experimentierfreudig bewegt. Langmähnige, exzentrische Greenwich Village Künstlertypen in originellen Lofts und Hangouts, prickelnde 16mm Straßenaufnahmen vom New York der Siebziger Jahre…. vielleicht mochte ich von Armand Weston den dunkleren und narrativeren Porno „The Defiance of Good“ noch etwas lieber, hier aber gefallen mir die Einfachheit und Leichtigkeit. Und er hat einen interessanten, kinky Twist am Ende. Leider springen in der deutschen Synchro dem sonst so netten Frosty beim Sex überhebliche Zoten aus dem Mund. Man will dem fremden, dummen Sack in ihm den Mund zuhalten, denn eigentlich ist das ein schöner Film. 7,5/10

Oliver Nöding und Dries Vermeulen über „Expose me lovely“.

Mitten in der Nacht ging wie von Geisterhand in meinem Zimmer der Fernseher an. Ich war nicht versehentlich an der Fernbedienung; sie lag weit weg auf einem Tisch. Vielleicht hatte ihn mein Vorgänger so programmiert. Von da an ließ ich ihn auch in den folgenden Nächten immer leise laufen. Der Bruch mit den Filmen und Menschen ist dann nicht so krass, ich schlafe besser, wenn es weiter murmelt.

Die spanische Fliege (Carl Boese, BRD 1955).

In den Fünfzigerjahren herrschte eine bizarre Vorliebe für keramische Bilder schöner Frauen. Später, in den Sixties, würden die bekannteren, vielbespöttelten Kunstdrucke nachlässig dekolletierter „Zigeunerinnen“ an den Wänden erscheinen; 1955 aber schmückte man seine Wohnzimmer noch mit weiblichen Masken und Büsten der Firma Cortendorf. Ich hatte diese rätselhafte Mode fast vergessen; in diesem Film sah ich sie wieder. Die Objekte erinnern entfernt an moderne oder „primitive“ Kunst und drückten vielleicht – jedenfalls was die Hausherren betrifft – Fernweh aus, die Sehnsucht nach dem virileren, archaisch-erotischen Lebensstil von Künstlern (allen voran Frauen- und Keramikfreund Picasso). Internationale Künstler waren freie Männer, die ihre „Sünden“ nicht verstecken mussten. Die gesetzten, honorigen Herren in der kleinen Stadt Daxberg hingegen müssen einen angstvollen Aufwand treiben, damit nichts zum Vorschein kommt. In ihrer Jugend hatten sie durchaus Geliebte – zum Beispiel die „spanische Fliege“, eine Nachtclubkünstlerin – doch die sind ihnen jetzt viel zu gefährlich. Ungeheuere Gefühle können nur noch zimmerwarm geduldet werden. Einer der Daxberger, ein Modeladenbesitzer, tröstet sich deswegen mit einem Verhältnis mit einer attraktiven, von einem Künstlerfreund kunstvoll gearbeiteten Schaufensterpuppe. Doch selbst das muss er verheimlichen.

Man ordnet sich der Sittenwacht seiner strengen Ehefrauen unter. Rudolf Platte z. B. ist mit der bösen, guten Elisabeth Flickenschildt verheiratet. Bei einer anderen Gattin begeisterte es mich, wie sie ihren Körper mit einem lustigen Ruck straffte, wie eine erzürnte Henne, als sie dem missliebigen Möchtegernschwiegersohn begegnet. Sie timet das so komisch und präzise: Man sieht, wie sie ihr Blut einfrieren muss, um kalt zu ihm zu sein. Das Spiel dieser Komödianten ist überhaupt durchweg so ein Vergnügen – so pointiert und körperlich (die meisten sind unverdrossen wohlbeleibt – das Wirtschaftswunder!), genau richtig übertrieben und voller feiner Anspielungen. Vor allem Joe Stöckel: prachtvoll, wie er aus der Haut fährt. Ich habe ihn schon oft in alten Filmen gesehen; jetzt weiß ich endlich seinen Namen.

Sie haben schöne Fräuleinwundertöchter. Eine ist selbst Künstlerin. In ihrem Atelier steht ihr, mit erstaunlicher Freizügigkeit, ein leibhaftiger, nackter Mann Modell. Als ihr Verlobter sie beim Arbeiten besucht, mokiert er sich bloß darüber, dass dessen Hintern zu dick sei (worüber das Modell beleidigt ist): Man stellt sich die Fünfzigerjahre spießiger vor.

Künstler spielen in diesen Filmen eine Sonderrolle. Halb angepasst, halb draußen, stehen sie – belächelt, meistens aber nicht verachtet – für einen permanenten Karneval. Ihren Mitmenschen werden sie am ehesten verständlich, wenn sie gutes Geld mit Werbung oder städtischen Aufträgen verdienen und ihre brotlos freie Kunst nur als Steckenpferd betreiben. Auf einem früheren Hofbauerkongress lief einmal Hans H. Königs „Die kleine Stadt will schlafen gehen“ (1954); darin ist ein Künstler sogar die Hauptfigur und hält seinem spießigen und doppelmoralischen Städtchen mit einer Auftragsskulptur den Narrenspiegel vor. Allerdings schmunzelnd, mit Humor und Charme, verzeihend. Das ist diesen Filmen wichtig. Sie stellen sich vor, wie man ironisch und lustig mit eigenen Schwächen (eine Frau zu sein, ein junger Mensch, eine nicht „perfekte Sekretärin“) und denen anderer umgehen könnte/kann. Als die Eltern der schönen Tochter mit ihrem Verlobten über ihre Zukunft reden wollen und sie wie ein Kind aus dem Zimmer schicken, bleibt sie gutgelaunt, amüsiert, nimmt es nicht krumm. Man merkt, sie fühlt sie sich wohlig und geborgen; nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird. Ich hab diese entpannte Leichtigkeit schon bei einem Lieblingsfilm, Rudolf Schündlers reizendem „Der treue Husar“ (1954), bestaunt. Meine Mutter ist auch ein bisschen so. 9/10

Udo Rotenberg, Oliver Nöding, Lukas Foerster und Michael Kienzl über „Die spanische Fliege“.

Skandalöse Emanuelle – Die Lust am Zuschauen (OT: Voglia di guardare, Joe D’Amato, 1986)

Über die Schultern eines Ehemannes, Diego, schauen wir aus einem dunklen Nebenraum durch ein blumig umrandetes Spionfenster in ein Hotelschlafzimmer. Dort empfängt seine junge Ehefrau Christina (Jenny Tamburi) zufällige Freier. Sie sehen erregend durchschnittlich aus – haarige Hintern und andere unpopuläre Eigenarten.

Christina tut das nicht von sich aus; Andrea, ihr Geliebter, hat sie dazu gebracht. Sie weiß nicht, dass Andrea von Diego engagiert wurde, um sie mit solchen Spielen erotisch zu „erziehen“. Diego, der sich mit seiner unerfahrenen, treuen Frau langweilt, hat nämlich keine Zeit, ihr beizubringen, wie er sie lieber hätte. Er ist einer jener Filmmänner, die „zu viel arbeiten und ihre Frau zu oft allein lassen“. Andrea hat es leicht, sie abtrünnig zu machen.

Das Thema der systematischen sexuellen Erweckung einer Frau durch „Experten“ greift auf den allerersten Emmanuellefilm (Just Jaeckin, 1974) zurück: In der Manier von Märchengöttern inszenieren und lenken Männer voyeuristisch die Erlebnisse einer Frau. In „Skandalöse Emanuelle“ lassen sie Christina in dem Glauben, der vorgefertigte Parcours sei ihre eigene Schuld, ihr eigenes Abenteuer und Wunderland. Ein böses Spiel, wenn es sie auch teilweise erregt. Seine Kritik daran schreibt D’Amato durchaus in diesen Film hinein; er ist viel mehr bei ihr als bei den Männern.

Ich mag sein vieldeutiges Casting; Jenny Tamburi hat das Frauliche einer jungen Marie-Luise Marjan, aber auch das Herb-Interessante einer Greta Gerwig oder Maren Eggert. Die Erotik ist feingemacht, aber nicht falsch. Alles, was ich von D’Amato kenne, hat diese Offenheit, diese angenehme, fotoromanhafte Leichtigkeit und eingängige, triviale Einfachheit. Gefühle werden begründet, bleiben aber schwebend. Man muss sie nicht glauben, man ist frei, ein bisschen wie bei Rohmer. Die Worte kommen ohne treibende Funktion aus den Leuten, leichthin, mit ungebetener Natürlichkeit, in zweidimensionalen, wie aus Illustrierten ausgeschnittenen Floskeln. Wenn Andrea mit Christina belanglose Freizeitaktivitäten bespricht und seinen Smalltalk unterbricht, um einen Passanten, der nur in diesem Filmmoment erscheint, beim Namen zu rufen – in einer sehr säuberlich gesprochenen, deutschen Synchro – dann formt sich Sprache zu wunderlichen Dekorationsobjekten. 8,5/10

Oliver Nöding, Lukas Foerster und Michael Kienzl über „Skandalöse Emanuelle“.

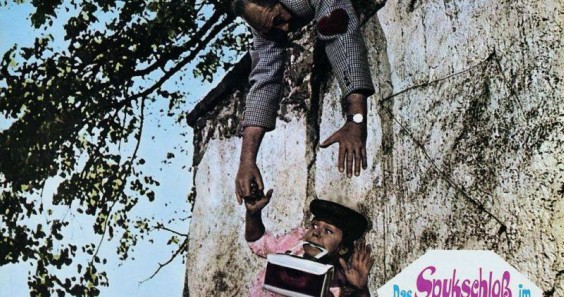

Das Spukschloss im Salzkammergut (Regie: Rolf Olsen, Hans Billian, BRD 1966)

Etwas muss im Vorfeld schief gegangen sein. Da entschloss man sich, mit den Unzulänglichkeiten amüsiert und offen umzugehen: So stelle ich mir die Entstehung dieses notgedrungen lückenhaften Films vor. Es ist so schön viel ausgedehnter, ungenutzter Platz um alles. Jeder Aktion wohnt eine surreale Leere inne; alles ist Farce, leere Behauptung und wird letztendlich scheitern. Das hat etwas ungemein Sympathisches, Beruhigendes.

Während einer Cabriofahrt durchs Allgäu erzählt die überirdisch fesche, überschäumend lebensfrohe, draufgängerische Weltfrau Hannelore Auer (heute, lang schon, Heinos Gattin) dem Schlagersänger und Eiskunstläufer Manfred Schnelldorfer die Geschichte:

Einst gerieten ihre Kollegen Udo Jürgens und Gertraud Jesserer mitsamt ihrer Ensembles in Konkurrenz und Streit über das Thema U- und E-Kultur. (DAS sei aber spannend, beteuert süß Auers welpenhaft erotischer Beifahrer, bitte erzähl doch weiter!) Einer sabotierte den anderen. Schreckte ihn mit Gespenstermaskeraden, sägte seine Bühne an, kippte „neidisch“ Wasser in seine Saxofone. Sehr lustig fällt in diesem Kulturkrieg Ruth Stephan, die kleine deutsche Doris Day, ohne Anlass, eigentlich unmöglich, aus Versehen von einer Mauer. Sie wird von einem Feind gerettet; liebes, absurdes Krabbeln der beiden dann auf einer uns als vertikal bzw. gefährlich verkauften Ebene, gegen alle Regeln der Physik… ich hab Ruth Stephan noch nie so sexy, lustig und unverkleinert gesehen. Sie wundert sich wie ein lebensgroßer, intelligenter Mensch mit der Kollegin Jesserer über die „Schlagerklamotte“, zu der ihr Berufsleben geworden sei… Hans Billian, der später Pornos wie „Josefine Mutzenbacher – Wie sie wirklich war“ drehte, lässt Frauen oft so übermütig frei über die üblichen Formen hinaus spielen. Sie durchschauen die Dinge (und die Männer) und spielen das nur mit, so lange sie es selber wollen.

Die niederschmetternd erfolglose Open Air Theatervorstellung in dem kleinen Dorf, die unmotiviert dazwischengestreuten Schlager: Alles ist absurd und metaphysisch sinnlos, wie Becket oder Dick & Doof; es offenbart sich kein Zusammenhang. Peggy March stakst backfischhaft ungelenk durch eine wie von de Chirico ersonnene Saloonkulisse; die wenigen Cowboys sind, sehr realistisch, durch einen Fluch am Tresen und den Tischen festgezaubert. Das vergessene brasilianische Kinderduo „Candy Kids“ berichtet trüb und müde von seiner Reise mit der „Bimmelbahn, so lang sie bimmeln kann“. Man ist am Ende, alles ist vernagelt, nichts zu machen.

Einzig Udo Jürgens hat ein echtes, ehrgeiziges Ziel. 1966 stand er vor dem großen Durchbruch; „Merci Cherie“ war raus; der Weg zu „Udo 70“ frei. Als ein Telefon in einem 60er Jahre Medienhochhaus ausdauernd nach ihm klingelt, sehen wir ihn nervös und alert über unendlich viele Betontreppen und Flure zu dem Apparat hin eilen: Der ganze ungeduldige Elan einer neuen, das Alte lüftenden, jungen Generation drückt sich in diesem überlangen Laufen aus. 8/10

Mehr über das „Spukschloss im Salzkammergut“ (und zu den mutmaßlichen Entstehungsbedingungen) bei Udo Rotenberg und Oliver Nöding.

Pfui, Papaya! Den schönen Atomkraftingenieur, der sich dir in deiner Palmenhütte sanft und vertrauensvoll sexuell hingibt, blutig zu beißen und seinen Mördern aus der Anti-AKW-Bewegung ans Messer zu liefern! Ich würde lieber verstrahlt sterben als dem Mann ein Leid zu tun. Von da an hat mich der Film verloren. Meine Beine verkrampften sich und wollten an die Luft. – Dann stand ich draußen, vor dem Kino, in meinem eigenen Leben. Die Leute, mit denen ich jetzt gern gesprochen und getrunken hätte, waren alle drinne. So ist nun auch nicht viel gewonnen. (Die Liebesgöttin der Kannibalen, Joe D’Amato, Italien/Dominikanische Republik 1978)

Pfui, Papaya! Den schönen Atomkraftingenieur, der sich dir in deiner Palmenhütte sanft und vertrauensvoll sexuell hingibt, blutig zu beißen und seinen Mördern aus der Anti-AKW-Bewegung ans Messer zu liefern! Ich würde lieber verstrahlt sterben als dem Mann ein Leid zu tun. Von da an hat mich der Film verloren. Meine Beine verkrampften sich und wollten an die Luft. – Dann stand ich draußen, vor dem Kino, in meinem eigenen Leben. Die Leute, mit denen ich jetzt gern gesprochen und getrunken hätte, waren alle drinne. So ist nun auch nicht viel gewonnen. (Die Liebesgöttin der Kannibalen, Joe D’Amato, Italien/Dominikanische Republik 1978)

Hörig bis zur letzten Sünde (Lothar Gündisch, Hans Billian, BRD 1970)

Hans Billian kommt mir manchmal vor wie ein neugieriger Junge auf dem Mädchenklo. Vergnügt lässt er in seinen utopischen Fantasien Frauen verschiedener Temperamente und Philosophien aufeinandertreffen und sich verbünden. Er begrüßt die lustigen Unverfrorenheiten, die sie in einer frecheren, freieren Welt sagen und machen (würden). Dort lassen sie ihre Verkleidung fallen und werden, wie sie wirklich sind – erschreckend sexuell, unangepasst und burschikos. Sie machen sich nichts vor, nehmen kein Blatt vor den Mund, laufen am liebsten nackt herum. Und wenn einer klingelt, machen sie ihm ohne Unterhosen auf, weil sie so entspannt und in Gedanken sind. Sie sind die wirklichen Ganovinnen. Ich glaube, Billian wäre lieber sie gewesen als seine männlichen Figuren. (Ähnelt er darin Klaus Lemke? Ich muss mehr Filme von den beiden sehen.)

Die Männer in „Hörig bis zur letzten Sünde“ hingegen sind fast immer angezogen und betont „männlich“, im „deutschen“ Sinne, wie Pumpernickel, Holzvertäfelungen, Nikotin und Herrenschokolade. Beim „Hände hoch!“ sieht man in Großaufnahmen ihre fleischigen Pranken und phallischen Pistolenmündungen; ihre Silhouetten und Gesichter sind holzschnitthart wie Jerry Cotton Heftchen, die Charaktere markig, macho, rücksichtslos („Natürlich gehört das Geld uns! Dein Mann hat’s ja geklaut!“) Die Kamera hat sich alles sehr gut überlegt, während sie sich auf den Weg macht in ihrem kleinen, engen Rechteck, mit einer klug berechneten, schnittmusterartigen Choreographie wie die Tanzschritte des TV-Ehepaars Fern. Bewegt sich elegant vorbei an einem Pfeiler, schwebt zu dem Schriftzug „Landesbank“, konzentriert sich auf die Silbe „bank“; die einprägsam konturierten Strumpfmaskengesichter der Bankräuber füllen das Bild. Einmal taucht leinwandgroß und kerzengerade Günter Hendels Kopf vom unteren Rand herauf. An einer anderen Stelle des Films öffnet sich eine Klappe im Boden einer Parkhauseinfahrt und lässt uns in die untere Etage fahren. Manchmal liegen mehrere Folien übereinander: Vorne stehen zwei perspektivisch übergroße Gläser auf der Bar; dahinter besprechen kleine, ernste Männerköpfe ein Verbrechen, dahinter, jenseits der Gardine, fließt und fließt Autoverkehr. In einer Bar schafft man es kaum, auf die Gespräche der Männer im Vordergrund zu achten, denn hinter ihnen strippt eine dunkelhäutige Frau – weiche Lippen, Glitzerkleid, ein Traum. Alles bewegt sich parallel; es ist nicht entschieden, was wichtiger sein soll als das andere. Das macht den Kopf schön wirr. 8,5/10

Oliver Nöding, Michael Kienzl und Lukas Foerster über „Hörig bis zur letzten Sünde“.

Plötzliche Erkenntnis durch Billianfilme: „Männer“ gibt es gar nicht wirklich. Es liegt nur an ihrer langweiligen Verkleidung; ein Teil von uns spielt lebenslang diese tristen, sachlichen, unfreundlichen Hosenrollen. Von Natur aus sind aber alle mehr so Frauen wie bei Billian. Ich muss mir angewöhnen, das so zu sehen. Es ist lustiger und lässt die Welt gleich viel vertrauter wirken.

… und noch nicht sechzehn (Peter Baumgartner, BRD 1968)

Helen Vita auf einer Schwabinger Nachtclubbühne, hineingeschossen in ein glitzerndes Etuikleid – lasziv sattes Shirley McLaine Gesicht, larvenhafter Marzipankörper (Ich bin ein bisschen stolz, dass wir am gleichen Tag Geburtstag haben). Mit schrägem und mokantem Mündchen singt sie wissend und ironisch sexuelle Dinge. „Sexy und noch nicht sechzehn“, wispert sie atemlos, „ja, da kann man doch, da muss man doch…“ Vitas Mann, Walter Baumgartner, schrieb die Chansons für diesen Film seines Neffen; die Texte und die Musik wirken schön schlampig – improvisiert, unfertig, zusammengeklebt, im Stil jener achtlos toupierten Frisuren, die man mit Haarnadeln nur kurz in Form hielt. Um Helen, diese eingebettete Bienenkönigin, herum: Beatkünstler, Jazzboheme, Experimente. Die Jungs sehen aus als spielten sie normalerweise in Pilzkopfbands und schwingen sich mit wildgezackter, flamboyanter Übertreibung in ihre schmierigen Filmgangsterrollen. Einer von ihnen wird von einer Lok gegen einen Prellbock an einem Gleisende gequetscht; die erschreckend brutale Szene steht diesem ansonsten oft unklaren, lavierenden, schlierigen Film überraschend gut.

„Noch nicht sechzehn“ ist die durch die reale Klatschpresse damals sehr bekannte Stripperin Rosy Rosy, eine sexbereite, schmuddeligere, dunkelhaarige BB. Einer ihrer Freier erinnert mich an Jürg Coray, Züricher Galerist und Freund des Filmproduzenten Erwin C. Dietrich. Wenn er es ist, dann kenne ich ihn schon aus Dietrichs „Der Teufel in Miss Jonas“, wo er in der Rolle eines bürgerlich saturierten, wenig charmanten Lüstlings aufging. Manchmal will ich diese gezielt unattraktiv eingesetzten Filmmänner gegen den Widerwillen ihres Publikums verteidigen. Ich mag ihre Freiheit. Da sie glauben, für niemanden in Frage zu kommen, gehören sie nur sich selbst und können sich authentisch ausdrücken. In meiner Fantasie sorge ich für Gerechtigkeit. 7/10

Oliver Nöding, Udo Rotenberg, Michael Kienzl und Lukas Foerster über „… und noch nicht sechzehn“.

Blue Angel Café (Joe D’Amato, Italien 1989)

Der Titel spielt an auf Sternbergs berühmten „Blauen Engel“. Dort gab es auch das eine, große Lied, das uns das Wesen einer schillernden, zentralen Femme Fatale erklärt. Wenn ich mich recht erinnere, kroch Sternberg aber nicht so parteiisch mitfühlend in seine weibliche Hauptfigur. Seine Lola und ihr Lied waren böser – überlegener und überlegter unbarmherzig. In Angies (Tara Buckman) Nightclubsong „Blue Angel“ hingegen steckt vor allem Schmerz. Dreimal, in voller Länge, an verschiedenen Stellen und mit wachsender Verzweiflung, reißt sie sich damit die Glitzerkleider von der Seele und offenbart ihre Verlorenheit und Wundheit im Chaos ihrer Fehler. In einem eigenwilligen Gesangsstil – halb gekünstelt, mit verschiedenen, zum Teil verstellten Stimmen, von Schmerzwallungen verzerrten Zügen und wild sich auflösendem Haar – schleudert sie ihre Klage heraus: „Ich liebe dich noch immer, ich krieg dich nicht, aber blue angels fliegen immer weiter.“ Sie ist ein gieriges, nicht unschuldiges Stehaufweibchen – jemand wie Andrea Berg im reiferen deutschen Schlager oder Scarlett in „Vom Winde verweht“- das trotz ihrer Versehrungen weiter träumt und kämpft. Angie setzt sich durch. Gegen ihre Rivalin, die teurer glitzernde, legitime Frau des Präsidentschaftskandidaten Raymond Derek (gespielt von Richard Brown, einem Mann mit interessant unregelmäßigem, angenehm rätselhaftem Gesicht: noch eins der bemerkenswerten D’Amato Castings). Angie schmeißt Raymonds Geld aus dem Fenster für einen riesigen, weißen Pelz, der ihr und allen zeigen soll, dass Raymond sie liebt und glücklich machen will. Sie ist, wie alle um sie herum, gefangen in einer 80er-Jahre-typischen Filmwelt des ehrgeizigen Strebens nach dem Falschen – Luxus, Erfolg, Macht, Glamour. Alles Tand, und Angies raubtierhafte Leidenschaft und amoralische Unbedingtheit richten ihr und vor allem Raymonds aufgebautes Leben und Wohlbefinden zugrunde. Und doch ist es Liebe, sagt der Film, und Angie ist für ihn eine Heldin; er will und schafft es, dass wir zu ihr halten. 9/10

Meine Kollegen haben dieser verhängnisvollen Affäre schöne Texte geschrieben – Lukas Förster und Michael Kienzl in ihrem Dialog bei critic.de und Oliver Nöding als funkhundd in seinem Blog „Remember it for later“.

Perle der Karibik (Manfred Stelzer, BRD 1981)

Ein Marmortisch wie das Meer. An ihm gestrandet: das lustige, zarte Mädchen Beanboat Banana (Alisa Saltzman) aus dem indisch geprägten Süden der Karibik. Sie ist durch eine Verkettung unglücklicher Umstände in ein schrecklich ernüchterndes, postmodernes Sozialneubaugebiet in Berlin-Wilmersdorf geraten: Der einsame Trübling Diethard (Diethard Wendtland) hat sie sich, ein bisschen wie Gerhard Polt in dem klassischen, zwei Jahre jüngeren Sketch „Mai Ling“, bei einem Heiratsvermittler (Alfred Edel) und seinem gespenstischen Institut bestellt. Diethard ist hin und her gerissen zwischen verstockt-prinzipienstreng und unbeholfen-dochganznett. Wie viele Filmmänner der Hofbauerkongresse, lässt er seine einsame, gefährdete Frau ungerührt allein, weil vor allem gearbeitet werden muss (hier als Lexikonvertreter). In seiner Freizeit aber bemüht er sich durchaus. Man kann ihm nichts vorwerfen; zur Arbeit gehen ist vernünftig und normal. Er stellt sie seinen Freunden vor; sie kommt gut an. Einer mokiert sich über ihren Namen, da lacht sie über seinen (Dankwart). Keiner ist böse. Aber alles ist so schrecklich fremd. So fühlt man sich, wenn man jung ist oder neu in Deutschland. Man kann nicht glauben, an was der Alltag glaubt. Man kann das beim besten Willen nicht mitmachen. Der Film ist eine satirische, loriotige Kritik der absurden BRD, aber mehr noch eine des Erwachsenseins.

Ich hab den Film schon mal gesehen, 1981. Er ist seitdem braun geworden, altersbedingt, die Filmfarben machen schlapp, aber es steht ihm gut. Bräunlich waren diese Wohnungen ja sowieso – diese ausladenden Sitzkombinationen, cordsamtenen „Wohnlandschaften“, universellen „Schlafzimmerprogramme“, die großspurig vermarktet wurden. Und die Tapeten! Beanboat und Diethard betrachten große Folianten mit Tapetentests, Tapetenausschnitten. Das kam mir schon damals seltsam vor – wie wichtig man mit diesen Dingen hantierte, wie und warum man so lebte, in Kneipen, Minicarzentralen und bei sich zuhause. In Manfred Stelzers/Johannes Flütschs Automatenspielerdoku „Monarch“(1980), wo Diethard Wendlandt in seinem eigentlichen „Beruf“ zu sehen ist, war das auch das große Thema. Es steckt so viel in diesen Dingen – Vorstellungen von einem wünschenswerten Leben. Darüber geht der Film: Gemachte Umgebungen. Einrichtungen und wie man damit klarkommt oder darin eingeht.

Beanboat versucht, Diethards Wohnung ihrem Teeniegeschmack gemäß zu verschönern – mit Pflanzen, mit feinen, bunten Tüchern, Vögeln und Musik. Der umgedrehte Sessel wird zur Höhle; Diethard aber schilt sie wie ein Kind. Grandios sein einsamer Besuch auf der Kirmes, um ihren Streit zu vergessen. Aber das Unbehagen in dieser Kultur ist nicht wegzukriegen. Es nützt nichts, wenn man sich in Kindlichkeit flüchtet. Es hilft nicht, wenn man reif sein und nicht klagen will. 8/10

Wolfgang Quest, mein Aachener Bekannter, hat an dem Drehbuch mitgeschrieben, las ich erstaunt im Abspann. Hat er gut gemacht. Udo Rotenberg hat sehr kundig und mit hinreißenden Screenshots geschrieben (er hat dort gewohnt, in Wilmersdorf), und last not least: Oliver Nöding über „Perle der Karibik“.

Die Spalte (Gustav Ehmck, BRD 1971)

„Zigarette!“ wispern die kleinen Teenager. Das Bild ist voller waagrechter weißer Stäbchen in kindlichen Mädchenmündern. Das ist in einem strengen Erziehungsheim, jemand hat Zigaretten aufgetrieben. „Putz!“, befiehlt die Aufseherin; ein Mädchen muss den den nassen Boden mit einem nassen Lappen wischen. Der Film ist voller solcher knapper Ansagen.

Einer gelingt die Flucht. Ein hübsches Mädchen, das an einen aufgeblasenen, kleinen Zuhälter gerät, der sie vergewaltigt. Man sieht ihr den körperlichen Schmerz an, echter als in anderen Filmen. Auch die Art, wie er sie schlägt und sie sich wehrt, ist individueller als man es aus vielen Filmen kennt.

Alles geschieht auf eigenartige Weise unkommentiert und unerklärt, als beobachte man das unglückliche Geschehen mit einem Teleobjektiv. Der Film, für sich gesehen, fließt natürlich und poetisch schön dahin; er spielt im Sommer, und die Locations – städtische Straßen, Kleiderläden, Kiesgrube, Baggersee – haben das prickelnde, abenteuerliche, offene Flair der Siebziger Jahre. Trotzdem ist es der (auch emotional) realste Film über erzwungene Prostitution, den ich kenne.

Im Keller einer Gastarbeiterkneipe kauert der Zuhälter zwischen den aufgetürmten Bierkästen, die Beine hochgezogen, und kassiert. Ein Mann nach dem anderen benutzt das Mädchen. Nicht böse, aber ohne über sie nachzudenken. Der Zuhälter reicht ihr ein Tuch, damit sie sich zwischendurch unten abputzen kann.

In einer Rückblende in ihre Kindheit kommen wir in eine Armeleuteküche (genau so sahen diese Wohnungen aus; ich hatte das vergessen). Eine junge Mutter und ihre unheimlich vielen unterschiedlich kleinen Kinder, von denen eins unser Mädchen sein muss. Mit einer minutiös geplanten, ausnehmend schönen Kamerafahrt – es ist, als reiste man im Traum und schwebte auf dem Blick der Kamera – gelangen wir durchs Törchen, über den Gartenweg, durch das Fenster ins Sterbezimmer ihrer schützenden Stiefoma und ans Ende ihrer Kindheit.

Als ihr ein Retter aus der Studentenbewegung sachlich sein Aussteigerinnenprogramm vorstellt, hört man im Hintergrund James Taylors zärtliches „Fire and Rain“. Er bringt sie in einen alternativen Hippiekinderladen, wo ehemalige Zwangsprostituierte die süß unbefangen spielenden Kinder betreuen. Der Film ist so von selbst und unerklärlich anders, dass man ihn sofort danach noch einmal sehen will, um besser aufzupassen, wie er das nur macht. 9/10

Oliver Nöding, Michael Kienzl und Lukas Foerster und Udo Rotenberg über „Die Spalte“.

Mädchen beim Frauenarzt (Ernst Hofbauer, BRD 1971)

Wir sehen ihn nicht. Doch seine sachliche, latent vorwurfsvolle, Expertenstimme klärt uns auf – harsch wie Kühlschrankschnee, kühl wie gynäkologisches Metall. Es gebe drei Konstitutionstypen, in die sich unsere Natur einordnen lässt: Die intersexuelle Frau (Bild 1) hat starke Schultern, schmale Hüften wie ein Mann und braucht, auch wie ein Mann, mehr Liebe als sie geben kann. Die Pyknika (Bild 2) – kurzgliedrig, rundlich, „gut genährt, mit voll ausgebildetem Gesäß und fraulich vollem Busen“ – sei gutmütig, hingabebereit, ausgeglichen, seelisch unproblematisch und sexuell nicht anspruchsvoll. Die Leptosome (Bild 3) aber sei der unglückliche Mischtyp zwischen 1 und 2. Seelisch unausgewogen, sexuell anspruchsvoll, gesundheitlich labil, stehen bei ihr Gefühl und Verstand immer wieder im Widerspruch. Ja, ja. Das leptosome Mädchen hat das schon oft gehört. Das leptosome Mädchen will das aber partout nicht wahrhaben. 6,5/10

Oliver Nöding und Christoph Draxtra über „Mädchen beim Frauenarzt“.

Über alle Filme des 15. Kongresses schrieb Oliver Nöding. Auch Michael Kienzl und Lukas Foerster sprachen über alles. Weitere Zusammenfassungen schrieben Katrin Doerksen und Matthias Dell.

Ein Kommentar zu "Filmtagebuch einer 13-Jährigen #16: 15. Hofbauerkongress"

Trackbacks für diesen Artikel